▼2024年度:サーキュラー・リレーションシップ

▼隅田川の未来を語るクルーズ・シンポジウム「隅田川オープンテラス with すみだ川アートラウンド」

もともと、3年目の「すみだ川アートラウンド」にはひとつの大きな目標がありました。それはチーム間の連携推進、すなわち「ラウンドテーブル」「ハブ」「プラクティス」の3つがお互いに乗り入れし合い、隅田川におけるアートを手がかりとしたより広範な活動ネットワークを構築することでした。流域の民間事業者(企業、NPO)と繋がりながらこれまで活動してきた「ラウンドテーブル」は、その最終回を、流域の行政関係者どうしの連携を進めてきた「ハブ」チームと合同で行うこととしました。官民協働で考える隅田川、というわけです。

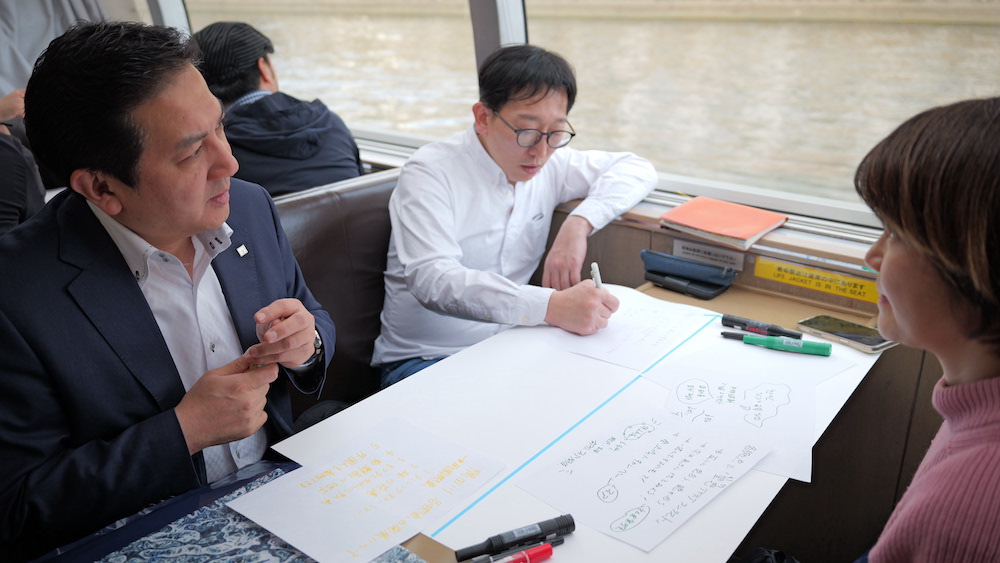

最終回というに相応しく、3月2日の会場はこちら。

そう、隅田川の船の上です。

両国リバーセンターを出発し足立区小台のあたりまでを往復する、約2時間かけて行われるその対話の船旅は、どこかヴォッヘン・クラウズール*の取り組みを彷彿とさせます。

*ヴォッヘン・クラウズール(Wochen Klausur)…オーストリアのアーティスト集団。ホームレス、移民の労働、選挙などある地域の特定のトピックについて参加者と議論を重ね、具体的なプロポーザルを生み出す「社会的介入(social intervention)」と称する活動を行う。「Shelter for Women suffering from Drug Addiction」(1994年)では、対話の場として、2週の間に15回に渡るボート・トリップを開催した。

まず印象的だったのは、会のはじめ、東京都建設局河川部の方が水辺の利活用の文脈でソフトという言葉を口にしたことでしょう。ハード先行でいわゆる「箱物行政」と揶揄される1980年代の政策が脳裏にちらつく私たちを後目に、隅田川をソフト面からどのように活用するかという問題意識が東京都から発せられたのです。

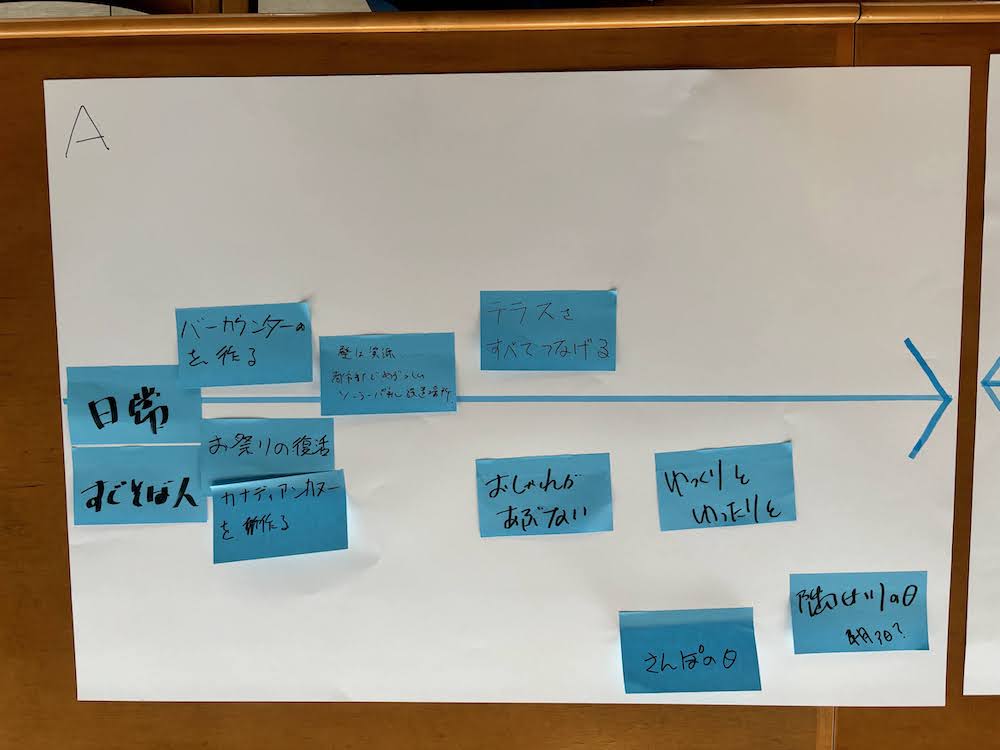

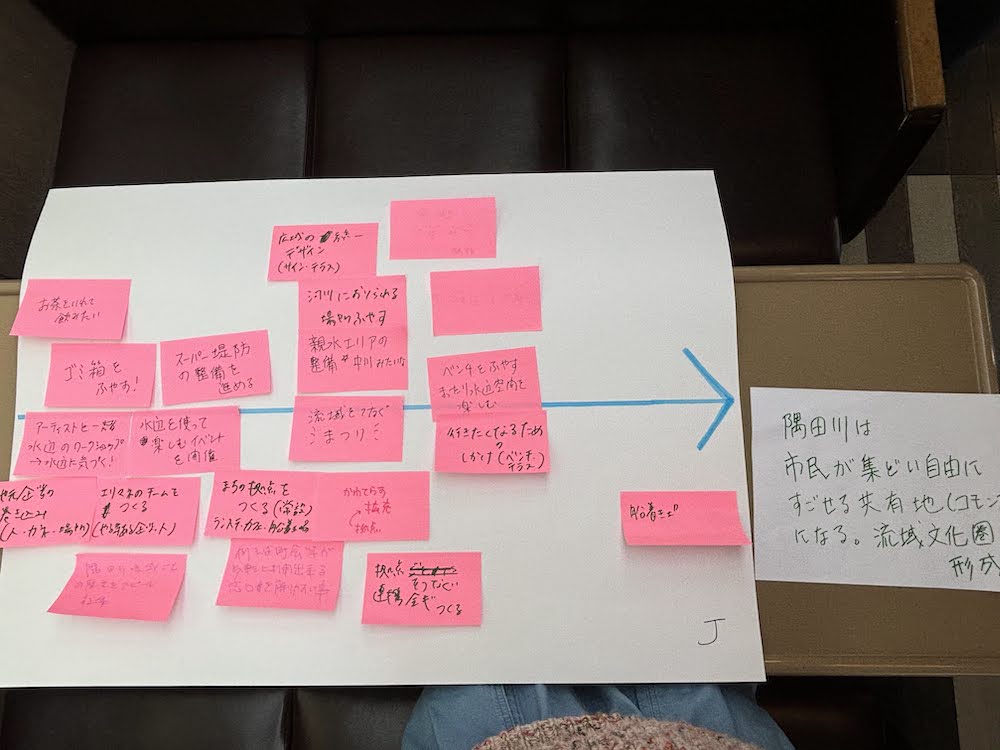

私なども隅田川のほど近くに暮らす一民間人ですが、ソフト面からの活用と言われるとむしろこちらがギョッとしてしまい、ジョギングするか犬を散歩させるかくらいしか咄嗟には思いつかないでしょう。しかし、そこはラウンドテーブルゆかりの参加者たち。官民それぞれが入り混じるグループワークでは、すらすらとアイデアが生み出されていきます。「バーカウンターを作る」「カナディアンカヌーを作る」「水辺カフェ」といった聞くからに楽しそうなアイデアから、「拠点をつなぐ連携会議をつくる」「流域をつなぐまつり」「市民が集い自由に過ごせる共有地(コモンズ)になる。流域文化圏の形成」といった将来を眼差した新たな隅田川コミュニティとでもいうべきものに言及するものまで。こんなに楽しいブレーンストーミングもなかなかなかったかもしれません。